日記・趣味

Diary & Hobby

研究をやめるまでの話(前半)

研究室配属

大学4年の春、念願の素粒子論研究室に配属された。例年、研究室配属は、成績順に本人の希望が反映されることになっている。素粒子・宇宙論系研究室に配属されたのは10人であり、このうち私の成績順位は1位だった——しかしこれは私が成績優秀であったからではない。私より成績の高い者は、みんな他の研究室を選んだだけの話である。

なぜだろうか。この世界の真理をさぐる研究ほど、ワクワクするものはないではないか。そう考えながら、私は、自身が実力者であると完全に勘違いしていた——素粒子理論という分野が、「天才の墓場」と呼ばれていることも知らずに。

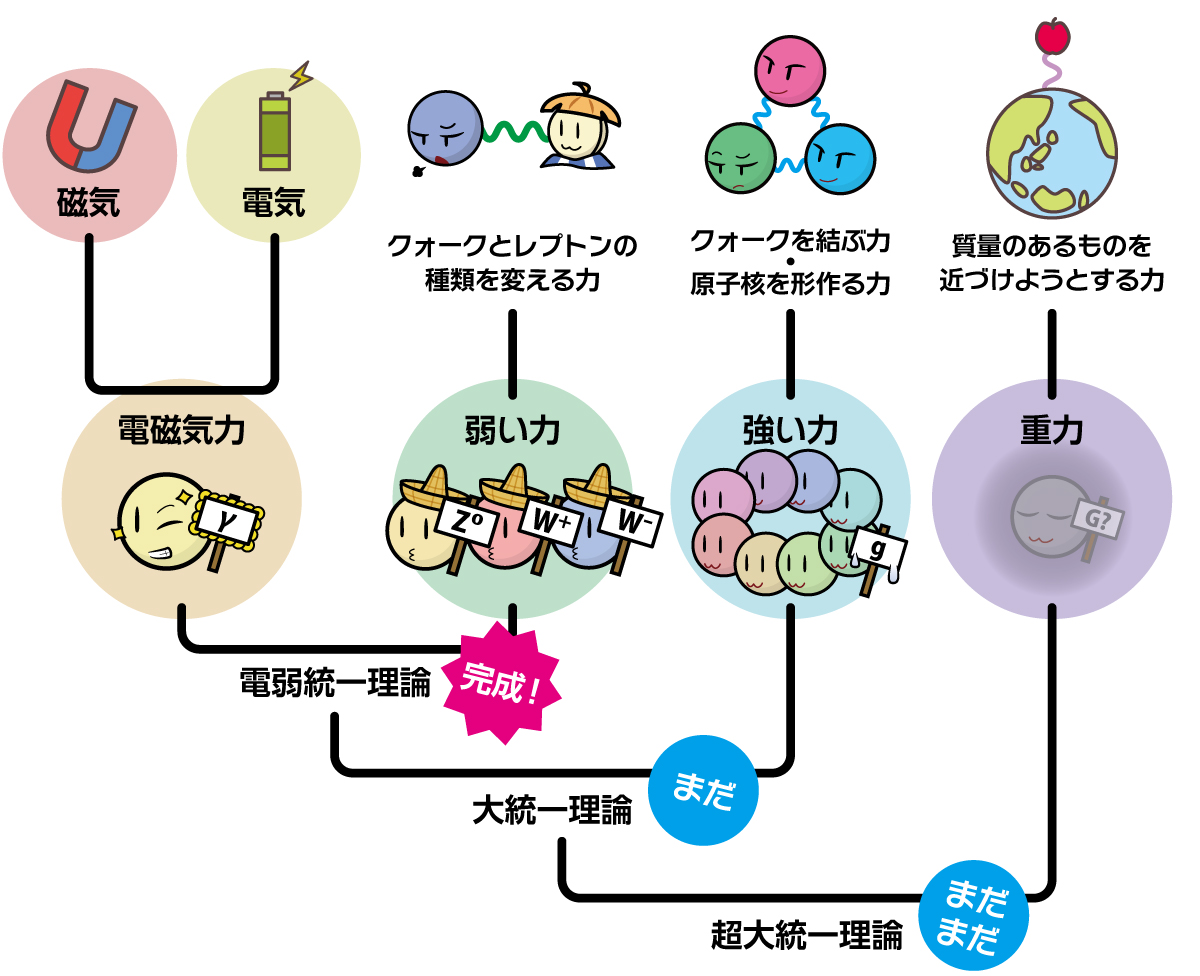

卒論のテーマは大統一理論に決めていた。この世界は「重力、電磁気力、強い力、弱い力」の4つの力があるが、このうち前者3つの力を宇宙誕生初期に統一してしまおう、という理論である。この理論を知れば、自分はこの世界のことをより深く知れるだろう。そういう動機である。

図1 4つの力の説明。画像はこちらから拝借しました。

ところが、勉強を進めているうちに、自分の目論見はなにかおかしい、ということに気づき始めた。このちぐはぐ感は、主に以下の2つで説明できる。

1点目は、理論を理解したところで、この世界を理解した気分には全くなれなかったのである。考えてみてほしい。目の前に一つの数式が渡されて、「これが世界の真理です」と言われたとする。そして貴方は、この数式を(数学的に)一応理解できている。どう感じるだろうか。

実際想像するのは難しいかもしれないが、少なくとも私は「ああ、そうですか」という感想しか湧かなかった。(仮にこれが本当の真理だとして)真理とは、こんなに無機質で空虚なものなのかと思った。数式を理解しても、さっぱりこの世界を理解した気になれなかった。

2点目は、この理論が私の生きているうちに実験で検証できるとは到底思えなかったことである。

物理では必ず実験による検証が必要である。これは考えてみれば当たり前で、いくら美くて素晴らしい数式を見つけても、それが「対象」を記述していなくては意味がない。実験により検証できない限り、それは「物理法則」ではなく、ただの「数式」にすぎない。

以上の2つの事実が、私の心に黒い泥のように積もった。こんなものを勉強していたところで、何の意味があるのか。

天才たちの宴

問題はまだある。周囲に天才たちがあまりにも多すぎるのである。

研究室に所属することが決まったその日、ワクワクしながら初めて入る居室に荷物を置きに来ると、ちょうど4月から卒業し、大学院に進学する先輩が荷物の片付けをしていた。

その先輩は4月から、東大に移るのだという。ちょうどよかったので、私は色々と研究生活のアドバイスを貰うことにした。

その先輩は意気揚々と私に接してくれた。居室のWi-Fiの過ごし方、冷蔵庫の使い方まで。(余談だが、その冷蔵庫は一部が壊れており、接待に開けてはならない扉があるという。その扉に何が入っているかは、誰も知らない。)

勉強の話になった。その先輩に「君は場の理論はどのくらい勉強してるの?」と言われた。私は「最近勉強を始めたところです!」と答えたところ、「まじか...」と言われつつ、先輩の顔が明らかに暗くなったのを今でも覚えている。

國分先生との出会い

上の事実と國分先生との出会いは、私の人生を大きく変えた。ここでは後者について話そう。

大学3年のとき、哲学者の國分功一郎先生が大学に入ってきた。かなり有名な先生だったので、友人とともに「一緒に本の読み会をしませんか?」と研究室の門戸を叩いた。今思えば相当生意気な学生だったと思う。しかし國分先生は快諾してくれた。

早速、先生から「この本はどうですか?」といくつか本の候補が送られてきた。そのうちの一冊に、ハンナ・アーレント『人間の条件』があった。私はこの本に前々から興味があったので強く推薦し、色々あって結局この本を読むことになった。しかしまさかこの本に人生を変えられるとは思っていなかった。

早速『人間の条件』のまえがきを読み始めた。そこに書かれていた一文は、今でも鮮明に記憶に残っている。

「知る」ことと「考える」ことは、もはやおたがい何の関係もないのだということ、……そういったことが判明したとしよう。そのとき事実上われわれは、いわば自分自身の罠にはまり込んでいるということになる。

——ハンナ・アーレント『活動的生(人間の条件)』

序論(一部改変あり)

アーレントの好きな政治を例に、上の文を解説しよう。

たとえば我々は、ニュースや新聞などを見て政治を「知る」ことができる(「知る」ことができない政治は相当やばいわけだが、とりあえず今の日本では政治を「知る」ことはできる)。一方で、我々は政治を「考える」こともできる。今の政治は~~面で良いとか、良くないとか。

ところが彼女は、現代物理では「考えること」がもはや不可能であると主張する。これは本当に正しいと思う。クォークとかレプトンとかの素粒子の数学的な性質を知り、観測量を計算できたところで、それはたんに「知る」だけであって、「考える」ことはできない。このような意味で、「知る」ことと「考える」ことは、もはや現代物理では「何の関係もない」。

現在の物理学では、最も根源的な物理法則は「超弦理論」だという説が最も有力である(実験的な検証はまだ)。ところが、仮にこれを自分が完璧に理解したところで、おそらく同じことの繰り返しである。自分はたぶん「知る」ことしかできない。そう確信した。

これは、本のタイトル通り『人間の条件』——人間が、人間たるための条件——との乖離である。

ハイデガーとの出会い

翌年4月、年度の境目もあって、別の本を読もうということになった。昨年アーレントを読んでいたので、今年はその師であるハイデガー『存在と時間』を読もうという話になった。

一応述べておくと、これは大学4年の4月なので、冒頭の文とまったく同時期である。『存在と時間』というタイトルもあって、物理とも深く関係しているのではとワクワクした。ところが、この期待は完全に打ち砕かれた。

ハイデガーによれば、素粒子や「大統一理論」などというのは、真理でもなんでもない。(これはざっくりとした解説だが)彼にとって真理とは、「わたしに世界がこのように見えている」ということである。これ意外に、何が必要だろうか。

いくら「素粒子」や「超弦理論」と言っていたところで、そんなものは我々には見えないし、考えることもできない。そんなものは真理でも何でもないだろ。残酷にも、このようにハイデガーに突きつけられているような気がした。

これと冒頭の出来事が重なって、もはや真理を探求することなど、どうでも良くなってきた。むしろ、今の生を人間らしく——「人間の条件」の範囲内で——生きることのほうがはるかに大事ではないか。